Un recorrido plagado de recuerdos íntimos ligados a la experiencia de ver películas con una madre o con amigos. Un viaje de (des)encuentros con Lars Von Trier, de fascinación por Cassavetes, de anécdotas en el BAFICI y una constante: la fascinación por los cineastas desprolijos.

Por Jada Sirkin

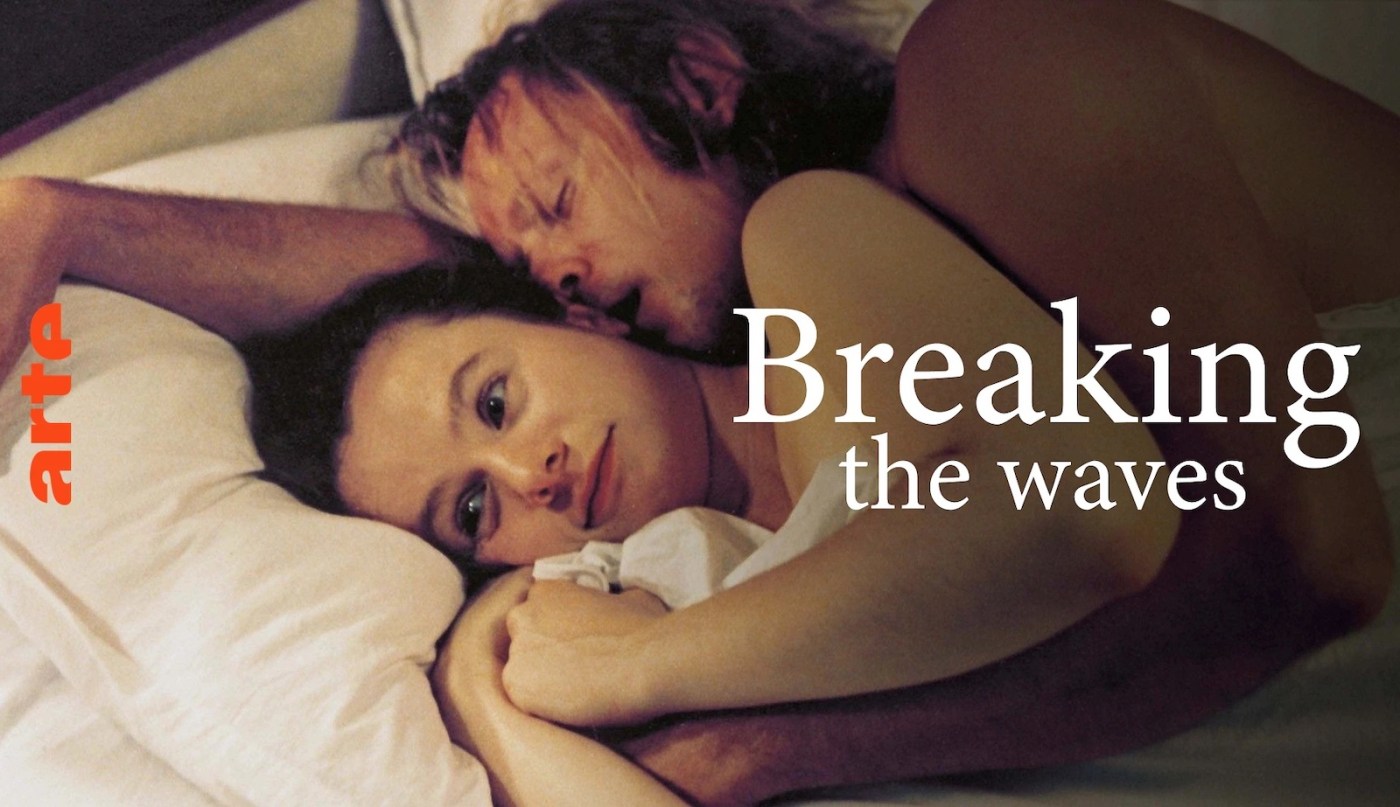

No sé si fue buena idea ir a ver «Contra viento y marea» con mi madre. Recuerdo la incomodidad de estar sentado a su lado cuando Emily Watson se desnudaba en la pantalla, acostada en una cama, todo a la vista, sus ojos grandes, y mi madre en la butaca; los dos, mi madre y yo, contemplando el mismo vello púbico. Yo debía tener 14 años y era mi primera vez con Lars Von Trier —seguro era una de mis primeras películas con tamaña crudeza. Es demasiado fácil definir ese estilo como crudo, pero ¿no es crudo? Más allá de lo incómoda de la historia (Emily tenía sexo con marineros para después contarle las aventuras al marido convaleciente y así mantenerlo con vida), lo que me incomodaba (o nos incomodaba) era la forma de la película, su estética —esa cosa despareja, o desprolija, la falta de música, un silencio que se percibía como falta, la inyección de los intermezzos, musicales y notablemente plásticos, que por contraste uno no sabía cómo tomar. Esos cuadros como de ensueño, estallados de color y de música, ¿eran un respiro para tanta agitación y desprolijidad? ¿Habrá sido esta mi primera película desprolija?

Probablemente mi madre estuviera menos incómoda que yo —los adolescentes, con todos sus ideales y sus quejas, se avergüenzan más que sus adultos ¡Los adolescentes en el cine! Pienso en la relación del personaje de Ana Paquin con su madre J. Smith Cameron en «Margaret», esa película preciosa de Kenneth Lonergan. Me gustaría haber visto esa película antes. Pienso en la relación del personaje de Anne Hathaway con su madre, la increíble Debra Winger, en «Rachel Getting Married», de Jonathan Demme. La escena en que se golpean es impactante. Otra película aparentemente muy desprolija. Los actores se movían como querían y las cámaras hacían lo que podían. También me habría gustado verla antes.

Tema: las madres en el cine (sólo en el cine)

Con mi madre fue que vimos «Psicosis», «Los pájaros» y varias más de Alfred Hitchcock. En aquel entonces no tuvimos la picardía (o la madurez) suficiente como para reírnos del hecho de que madre e hijo vieran Hitchcock juntos —pensemos en las madres posesivas del maestro del suspenso. Mi madre no era posesiva, al menos no explícitamente. Supongo que toda madre es, por definición, algo posesiva. Pero mi madre fue más de dar espacio. Muchos años después de separarse de mi padre, un día, lavando los platos en su departamento de Villa Urquiza, dejó que su mirada escapara un momento por la ventana y así, como si viera un horizonte lejano, pero en verdad viendo la pared de la fábrica de ropa para niños de la cuadra de enfrente, descubrió que ya no sentía culpa —culpa por abandonarnos, cosa que nunca hizo; culpa por romper la familia, cosa que sí podemos pensar que hizo, pero que, en el fondo, tampoco. Tal vez gracias a que mi madre se mudó, los encuentros con ella pasaron a ser como la vacación, el programa de fin de semana, la salida entresemana al cine. Para jugar, es necesaria la distancia. El erotismo (el suspenso) vive de la distancia. Muchos años después de esas infancias hitchcockianas, en el cine de la terminal de ómnibus de Catamarca, veríamos, juntos, mi madre y yo, la biopic sobre la realización de «Psicosis» que protagonizó Anthony Hopkins. Una simplificación típica (conmovedora) del acostumbrado modo Hollywood de idealizar la vida del artista.

Tema: el estereotipo del rebelde en el cine (¡sólo en el cine!)

El artista vs la familia. Adolescentes que se van, padres que se van. El cine ha simplificado mucho el tema del abandono de los padres. El cine norteamericano, particularmente, está plagado de familias disfuncionales. ¿Qué sería una familia funcional? ¿Funcional a qué? ¿Hay alguna familia que funcione y no guarde, en el fondo, algún secreto terrible, que, tarde o temprano, tendrá que salir a la luz para dar inicio, por ejemplo, a la celebración del Dogma 95? Cien años después del nacimiento del cine, el Dogma 95 emergió para celebrar una crudeza, o una pureza, o una frescura, despojando (o intentando despojar) a las películas de convenciones, formalismos y trucos perceptivos. Un permiso para la desprolijidad. En «La celebración», la primera de esa serie de películas firmadas con el sello del Dogma 95, los secretos de un padre abusador salen a la luz y la fiesta familiar se desmorona. La familia como convención es una prolijidad imposible —al menos, digamos, la familia de postal. Las postales se rompen solas. Las madres que se evaden, los padres que se embriagan, los hijos que se escapan, son sólo agentes de lo que ya estaba roto. Lo que las películas no dicen, dice Zizek, es que el Alien está dentro nuestro.

En 1955, año en que nació mi madre, James Dean estrenó sus dos películas más famosas, «Al este del Edén» y «Rebelde sin causa»; en ambas, el joven revoltoso busca desesperadamente la aprobación de un padre que lo menosprecia. Creo que es en Rebelde sin causa que el personaje de Dean le pide a su padre que lo apoye, momento que John Cassavetes citó al final de esa increíble película de 1974 llamada «Una mujer bajo influencia», en la que una devastada Gena Rowlands, al volver de una internación, le pide a su padre que la apoye. El padre, claro, no sabe qué hacer. Los padres duros y arquetípicos de las películas (y de la vida) nunca saben bien qué hacer. Muchos padres, por suerte, terminan quebrándose. Habría que hacer una lista (larga) de los padres del cine que, tras luchar por sostener sus armaduras, se quiebran. Como si en un gesto se sintetizaran todas esas escenas, William Hurt se arroja al asfalto de su calle cuando su hijo Emile Hirsch no vuelve, y no vuelve, y no vuelve a casa, por el final de «Into the Wild». Vi la película de Sean Penn en un momento importante, con subtítulos en portugués porque me la había pasado una amiga de Brasil. Ese momento en que el padre se rinde al asfalto me impactó mucho. Pude verme, diría que demasiado, en ese joven alocado que abandona la sociedad para encontrar una libertad corrida que lo termina matando.

Sean Penn dio una de sus mejores actuaciones en una película no tan conocida llamada «She’s So Lovely». Ver el momento en que, recién salido de la cárcel, o de una internación, entra a la peluquería para pedir un corte. La película fue dirigida por Nick Cassavetes, el hijo de John, quien había escrito el guión —antes de morir, por supuesto. Nick Cassavetes actúa al final de «Husbands», una de las mejores películas de su padre, en la que su padre, que hace de su padre, vuelve a casa, por el final, después de un duelo desquiciado de varios días que lo llevó con sus amigos hasta Londres. En sus propias películas, Cassavetes tendió a actuar personajes violentos, hombres excedidos. El padre de «Husbands» tal vez sea su personaje más tierno. Recuerdo el impacto de esa última escena, cuando él se encuentra con el niño, su hijo, real y ficticio, en el borde de la casa —se miran, se saludan. Pareciera que el hijo agradece que el padre haya vuelto, pero sale corriendo.

Conocí el cine de John Cassavetes en una de las primeras entregas del BAFICI en una sala del shopping Abasto. Pienso que es curioso ver a Cassavetes en un shopping —digo, por sus dificultades para financiar sus proyectos, sus diferencias fuertes con la industria, etc. Recuerdo bajar las escaleras de la sala y sentarme junto a Ana Amado, que era crítica, teórica, docente de cine, y además la madre de una gran amiga mía del secundario —una persona preciosa, radiante. Recuerdo su sonrisa, creo que tenía un vaso de gaseosa. Me saludó con alegría y me introdujo al mundo fascinante de Cassavetes.

En el BAFICI viví otros grandes momentos, como las siete horas de «Sátántangó», de Béla Tarr —cuando terminó la proyección, corrimos con un amigo entusiasta a hablar con Tarr, le contamos nuestra hipótesis sobre la película y nos respondió que la habíamos entendido bien; hoy no sé si eso es algo bueno, pero me gusta recordar que hablé con él, acorralado contra la pared de ese pasillo con olor a pop corn. No sé si fue ese mismo año que vi «Irma Vep» ¿Puede ser que proyectaron «Irma Vep»? Tal vez fuera una retrospectiva de Olivier Assayass. Como sea, a la salida de esa o de otra película, un amigo de mi amigo entusiasta, alguien a quien casi no conocía, me pidió que lo acompañara a pedirle una foto a Maggie Cheung. Maggie y Olivier estaban a punto de bajar la escalera, nos acercamos y el amigo de mi amigo le dijo: Maggie, ¿nos sacamos una foto? Ella sonrió con esa misma timidez polite con la que sonríe en muchos momentos de «Irma Vep», y le dijo que mejor no. Él insistió, diciendo que sería divertido («it’s gonna be fun», pronunció, como si tuviera la frase preparada), y ella respondió algo así como que no le parecía. «I don’t think so». ¿Divertido para quién?, en cualquier caso. Sentí vergüenza (¿ajena?). Me alegró que ella dijera que no, nunca me gustó lo de pedir autógrafos.

Hace poco fui a ver «Barbie» al Multiplex de Belgrano. Llegué temprano y me senté en Los Inmortales, la pizzería de la calle Mendoza. Pidiendo algo en la barra, estaba Silvio Soldán. Unas cuantas personas se acercaron para sacarse fotos, me dio la impresión de que él se alegraba de ser reconocido. Reconocido por algo que fue. No recuerdo qué amigos se ganaron el viaje de estudios en aquél viejo Domingos para la juventud. Recordamos la emoción del momento de la llave. ¡De niño vi mucha televisión! Cuando llegaba la revista del cable a principios de mes, me sentaba a estudiarla y subrayar lo que quería ver. Dejaba la videocasetera programada para grabar las películas que pasaban a la madrugada. Siempre me tomé el asunto del cine con seriedad.

Como entre mis 14 y 15 años, íbamos al cine, con mi madre, un mínimo de una vez por semana. Fue una época en que descubrí que el cine era en verdad muchos cines y me empecé a animar a ver películas que hasta entonces no eran ni siquiera raras —simplemente porque no sabía que existían. Mamá decía que sí a todo; no sé si eso era una suerte, pero pagaba la entrada. «Contra viento y marea» fue una de esas puertas incómodas a lo otro, tal vez la más difícil de esa primera época.

En ese año o dos de ir mucho al cine, se me cocinó la decisión de estudiar dirección. Se lo conté primero a mi padre, en Barcelona. Yo debía tener 15. Era febrero. Según recuerdo, mi hermano se había enfermado y con mi padre salimos solos. Vaga memoria de un restaurant pequeño, oscuro, una mesa redonda, una cena apretada. Cuando le comuniqué mi decisión, clara y firme, de que estudiaría cine, papá rio. Al menos, eso es lo que recuerdo —lo que me conté, una y otra vez. ¿Habrá sido así? Nunca lo consulté con él, no creo que tenga registro. Su reacción fue como una bofetada —necesaria, supongo, para construir el relato contradictorio de un padre que siempre me apoyó en mis decisiones, pero que, a la vez, nunca me entendió mucho. (Sobre lo que significa esto de entendernos mucho, podríamos hablar horas, pero, si lo hiciéramos, el personaje del artista incomprendido correría riesgo de reconocerse como una marioneta psíquica, tan común que arquetípica). Mientras seas feliz, estoy contento, me dijo siempre mi padre, que celebró uno de mis primeros cortometrajes de escuela recién cuando lo pasaron en canal 7 —resalto el recién porque asumo, tarde, que fui yo quien asignó significado al supuesto delay de su reconocimiento. ¿Por qué pedirle tanto a ese sujeto que llamamos papá?

Tema: el padre.

Mi padre (como casi toda su familia) viene del mundo de la ciencia y el PC. No que los científicos comunistas no valoren el arte, pero mi impresión, tal vez mi ficción, es que el arte, al menos en mi familia, siempre fue, si no una herramienta para la transmisión de ideales políticos, un adorno último de fin de semana, un gustito de vacación, un cuadro torcido al final de un pasillo largo y sin mucha luz. Mis abuelos tenían las paredes llenas de pinturas y se enorgullecían de los originales; también tenían muchos libros, sobre todo de ingeniería, de historia y de guerra. Siempre me impactó la anécdota de que, a mi madre, cuando era niña, no la dejaban escuchar Los Beatles. El pequeño libro rojo, ese con el que juegan en «La chinoise», tenía sus reglas estrictas. Lo curioso, o no tan curioso, es que, a su hermano, mi tío, sí lo dejaban escuchar el rock.

Con mi padre no íbamos tanto al cine, él era quien me compraba los libros. Para libros, decía, hay canilla libre. Claro, venía de una familia en que lo intelectual era muy valorado. ¡La academia! Mi madre, en algún punto, también: su padre era librero y su madre, que subrayaba la revista Ñ y pronunciaba la Ñ como si fuera una antigua palabra idish, recordaba los nombres de todos los tangos. Pero ella, mi madre, tenía, digamos, otro vuelo; siempre tuvo curiosidad por los universos de orden místico. ¿Será por eso que le atraía el cine? El cine nos conecta con una dimensión espiritual, o, por lo menos, algo del orden de lo inconsciente. Pienso en «Los Fabelman», la última de Steven Spielberg, esa madre soñadora y ese padre práctico, como arquetipos de las funciones madre y padre. La madre como la figura que baila para conectar con otras dimensiones, oceánicas, el padre como quien te lleva de camping y te enseña a asar malvadiscos. ¿Somos de película? En el sur no asamos malvadiscos (ni sé cómo se escribe esa palabra), pero, aunque no haya osos amenazando el campamento, también nos vamos de campamento. En el sur también tenemos animales. Pero es cierto, Alaska es especial. Supongo que en parte por esas relaciones obvias entre esa familia de ficción y la mía propia es que me conmovió tanto la película de Spielberg. La verdad es que Spielberg me sorprendió: creo que, aun trabajando con una estructura arquetípica fabulesca y formas bastante convencionales, logró mucha sutileza en las dinámicas vinculares y las variaciones del estereotipo.

Tienes que hacer cosas reales, algo así le dice ese padre práctico a Sami, el niño que ya de joven empieza a dedicarse al cine. Como yo. Cuando tenía 14 mi padre compró una cámara de video. Fue la misma época en que empecé a ir al cine con mi madre casi todas las semanas. Algo debe haberse alineado en ese momento. Yo todavía no creía en los planetas, pero los planetas ya existían. Y se habían alineado para que, contra viento y marea, yo me dedicara al cine. No había ni un poco de duda en el tejido de mi decisión. Estaba claro, firme. Igualmente, la risa (real o inventada) con que mi padre reaccionó en ese restaurant de Barcelona, sí, me impactó. Todavía hoy disfruto, en algún nivel, de contarme ese cuento, como si algo de mi identidad de artista incomprendido tuviera sus fundamentos míticos en esa escena fundacional.

Padre autoridad, militante newtoniano, realista imposible, escucha, por primera vez, que su niño se dedicará al arte. ¿Cómo no reír? Me llama la atención que haya sido en Barcelona. ¿Por qué las cosas suceden en los escenarios en que suceden? ¿No hay algo arbitrario (digamos, estético) en cómo se despliegan las escenas de nuestras vidas?

¿Arbitrario = estético? ¿Lo estético es lo no necesario?

Unos años después de la escena en Barcelona, volví a España, ahora no con mi familia sino con amigos. En Madrid vi otra de Von Trier: «Bailarina en la oscuridad». Una oda al desgarro, horrorosa. No sé si la película es un gran golpe bajo o si es que la vi en un momento demasiado bajo. El 31 de diciembre de no sé qué año, después del ritual de las uvas a la medianoche en la Plaza del Sol, nos fuimos con mis amigos a una casa okupa en las afueras de la ciudad, en donde tomé éxtasis por primera vez. Algo muy enorme se abrió para mí esa noche. La pasti, como le decían, me mostró, en ese galpón lleno de humanos electrónicos bailando y tomando agua, algo por lo que después tendría que trabajar. El cine nos hace encariñarnos demasiado rápido. Las drogas nos facilitan el encuentro con una sensibilidad con la que no solemos encontrarnos. Esa facilitación (ese atajo, como el del cine emocional) tiene sus pros y sus contras. La resaca, como la que me dejan algunas películas, es contundente. Sin dormir, pasamos por el Museo del Jamón y nos comimos un croissant con crudo. Sin haber dormido todavía, horas más tarde, en ese primero de enero madrileño y desolado, entramos a un cine a ver la nueva de Von Trier. Anti-consejo: ver una de Lars en un bajón de éxtasis. Error, terror. Salimos devastados y, aunque yo estaba deprimido, creí que la película me había gustado. Años después la volví a ver y confirmé mi sospecha: ¡qué golpe bajo! Pienso que en esa película Lars estiró la cuerda de más. Digamos: se pasó. ¿Cuándo la crudeza se transforma en golpe bajo? ¿Es el golpe bajo algo universal —es decir, para todos igual?

Cuando en la oscuridad de ese cine del centro porteño tuve que ponerme a escribir frenéticamente para canalizar la indignación que me producía la escena de la violación de «Irreversible» (aclaro, no el contenido de la escena sino su forma), entendí a qué se referían Rivette y Daney con lo de la abyección. Hay una ética del mirar. Es decir, hay límites. Si bien tiendo a pensar que toda experiencia estética es válida, me da gusto reservarme ciertos rincones para la indignación, la ira, el asco. Entre las películas que no deberían existir, está, claro, en primer lugar, esa. Pero tengo que decir esto: gracias a la existencia de esa película odiosa, pudo este espectador que soy acomodar algunas nociones en relación a sus políticas espectatoriales. ¿Por qué me entristece que necesite pasarme (llevarme a la náusea) para reconocer el límite?

No volví a Madrid desde aquel viaje, hace como veinte años. Hace poco soñé que estaba ahí. En el sueño, me encontraba con Itsaso Arana y Jonás Trueba, hablábamos de filmar algo juntos. Cuando conocí las películas de Trueba, hace muy poco, me pareció que había encontrado a un hermano. Me pasó lo mismo cuando conocí el cine de Joe Swanberg. Entre las películas que deberían existir más, están, en primer lugar, las de Swanberg y las de Trueba. Swanberg puede ser desprolijo, pero, sobre todo, es sencillo. Tal vez sea el director en el que veo más esa sabiduría estética de no forzar la realidad en el intento de que sea más de lo que es. Por eso pienso que Swanberg es un maestro en el arte de escuchar. Trueba mueve la cámara con una prolijidad inusitada que genera un contraste curioso con lo que sucede en el cuerpo suelto de los actores. Se toma tiempo, ama el vacío. Aunque los desplazamientos de la cámara sean sumamente precisos, no diría que su mirada es prolija. Lo de la prolijidad no tiene que ver con la técnica del aparato. ¿Será que, cuando hablo de prolijidad, estoy refiriéndome a simplificación? Directores prolijos vs directores desprolijos. Los simplificadores de un lado, los complejos del otro. ¿Por qué caigo en la tentación de armar categorías polarizantes? Soy un devoto de la complejidad, mi pregunta es si la complejidad está sólo en las obras o también, y, sobre todo, en las miradas.

«Dogville», la película de Lars posterior a «Bailarina…», fue la primera, en mi vida, en que me di el permiso para retirarme de la sala. No sé qué me pasó en ese momento; quise irme y, rompiendo una regla que me había inventado acerca de lo incorrecto de irse del cine antes del final, me fui —se sintió como una liberación. Años más tarde vi la película en casa y me pareció increíble; salvo el final, para mí innecesario. Los finales innecesarios abundan. Tal vez todo final sea innecesario. Debería ser una práctica socialmente aceptable la de retirarse antes del final. Le damos demasiada importancia a los finales.

¿Por qué damos tanta importancia a los finales? ¿Por qué tanta magnetización por la obra cerrada? ¿Por qué tanta diferencia entre la obra cerrada y la noción de proceso? El proceso y el producto. La ficción sólo necesita ser prolija si pretende inundar a su lector —inundarlo con una experiencia de necesidad, que nos hace creer que las decisiones de la obra no podrían haber sido otras. La prolijidad como la eliminación de lo contingente, el borrado de lo discontinuo. ¿Por qué valoramos tanto la prolijidad?

Nicole Kidman es brillante, como suelen ser brillantes las actuaciones de las películas de Von Trier. ¿Qué es lo que hace? Björk, que da una actuación impresionante, dijo que el director la había maltratado. Kirsten Dunst dijo que fue todo un caballero. Ella, en «Melancholia», da una de mis actuaciones favoritas. Los daneses son buenos actores, pero Dunst no es danesa —Lars trabaja mucho fuera de Dinamarca y tiene una mano especial con la dirección de actores, ¿qué será? Siempre me lo pregunté, ¿qué será? Hitchcock no era tan bueno con esa parte, aunque sí se le infiltraron algunas radiancias actorales. La actuación de Lawrence Olivier en «Rebecca» es maravillosa. Anthony Perkins en «Psicosis» es impecable; lástima que su expresividad excéntrica, juguetona, termina siendo justificada narrativamente por la idea de la locura.

Confieso que con mi madre vimos esas ya no hitchcockianas secuelas de «Psicosis». ¿Por qué las hicieron? Me resultaron desagradables, pero Perkins seguía teniendo el aura —ese que tienen algunos actores y actrices que parecen no tener que hacer nada, y, sin hacer nada, brillan; pero más como si algo brillara a través. Perkins, Jean-Pierre Leáud, Isabelle Huppert. Hannah Shygulla. Jane Adams. Hay muchos. ¡Peter Falk! Pienso que Cassavetes usaba el alcohol como excusa narrativa para que sus actores tuvieran el permiso de la excentricidad. Somos tan adictos a la coherencia que necesitamos excusas para enloquecer. La excentricidad como una celebración estética de la complejidad humana. En los días en que escribo este texto veo «Faces» en el cine York, es una de las de Cassavetes que no había visto en cine. Tal vez sea su película más desprolija, la más precisa, la más preciosa. Cassavetes era preciso en su desprolijidad. Sabemos que era un gran actor y director, pero no se dice que también era un gran editor. Las discontinuidades sutiles en el interior de sus escenas producen un tipo muy curioso de riqueza semántica. Entre una toma y otra, al actor/personaje parecen estar ocurriéndole cosas muy diferentes. Algunos pensaban que era un error.

Fue importante animarme a escapar de la sala de «Dogville». Era el cine Cosmos, o el Lorca. Casi siempre recuerdo las salas y las situaciones en que veo las películas. A veces recuerdo más las situaciones que las películas en sí, más el contexto que el texto. Si me confundo la sala, no me confundo la calle. Corrientes, Lavalle. Cuando vi «Titanic» en una de esas salas enormes de la calle Lavalle, me olvidé una remera. Volví corriendo a buscarla, pero ya no estaba. El cine vacío. Ese día descubrí que odio perder ropa. Recuerdo muy claramente estar caminando por Lavalle con mis amigos del secundario, y lo extraño que me sentí cuando les conté que me había impactado mucho Kate Winslet —me gusta más que Sandra Bullock, aclaré, y mis amigos se rieron, porque sabían que yo tenía una especie de fijación con Sandra —lo estoy recordando ahora mismo, después de mucho tiempo, al escribir. ¿Qué me pasó con Sandra en «Máxima velocidad»? Dennis Hopper era perturbador —y no estamos ni siquiera hablando de «Terciopelo azul». Hopper trae siempre algo perturbador, igual que Huppert. Los cuerpos dicen mucho más que lo que solemos admitir. Lo más importante del detective Columbo es el cuerpo de Peter Falk.

De niño me gustaba hacer listas de actores y películas que me impresionaban. «Máxima velocidad», por alguna razón, me había impactado —qué película desquiciada, divertida, innecesaria. Keanu me llamaba por su belleza, pero nunca me pareció buen actor. DiCaprio tampoco me parece muy notable. Recuerdo la indignación que sentimos con mis amigos cuando fuimos a ver «La playa». Qué extraño es indignarse con una película que al de al lado le parece brillante. Qué raro que no nos gusten a todos las mismas cosas. ¡Qué raro ser diferentes, por dios! Nos quisimos ir, pero nos quedamos un rato parados en la puerta de la sala, nos reíamos como con vergüenza ajena, sobre todo en esa parte en que Dicaprio contaba cómo había decidido no morir en la boca de un tiburón. I’m not gonna die today, algo así gritaba en ese discurso glorioso, tan norteamericano, tan conmovedor, tan de trailer. Cuando aparecían los ojos de Leo en esa remota función de «Titanic», las chicas de la sala aullaban. Yo pensaba qué idiotez; pero después asumí que tenía lindos ojos. Sí, pero ¿para tanto? Hoy la sala de Lavalle debe ser una de esas iglesias de Dios. Seguirán aullando. Ya sea a Dios, ya sea a las Estrellas del espectáculo, aullamos. Nos importa aullar, necesitamos gritar.

¿Será por eso que el cine de terror tiene tanto público?

Los gritos de «Psicosis» fueron famosos. Anthony Hopkins parecía disfrutar mucho la actuación de ese momento en que Hitchcock, fuera de la sala donde proyectaban la escena de la ducha por primera vez, movía los brazos como un director de orquesta, o un marionetista, que gobernaba las emociones de su audiencia. Los alaridos. Es impresionante cuando un director de orquesta parece estar moviendo (y quién dice que no lo esté haciendo, literalmente) los cuerpos de los instrumentistas. Recuerdo el impacto del movimiento de Mickey Mouse moviendo las olas desde el peñasco de Fantasía. Disney es otro capítulo. Por alguna razón disfrutaba mucho cuando el Tío Rico se zambullía en su pileta de monedas de oro. Soñaba con una pileta así, y, para zambullirme en mi sueño, daba la espalda al hecho, para mí ya claro desde niño, de que zambullirse en una pileta de monedas no debía ser muy agradable para el cuerpo. ¡Cuánta realidad hay que esconder para zambullirse en la fantasía! Contra la pared blanca del departamento de mi padre, proyectábamos en súper 8 las películas del pato Donald, Cupido Motorizado, el Súper Agente 86.

El inspector Gadget, los autos locos, la pantera rosa, ¿por qué nos enamoramos de los personajes de ficción? Así como en mi adolescencia me enamoré de varias actrices, en mi infancia me enamoré de varios niños. ¡Uno fue el actor de «Liberen a Willy»! ¿Por qué, al escribirlo, se asoma el aguijón de la vergüenza? Lo terrible era no saber qué hacer con todos esos sentimientos. Idea al pasar: lo profundamente vergonzoso no es el objeto de la vergüenza, sino sentir vergüenza en sí. Con un amigo de la primaria, representábamos los personajes de Juana y sus hermanas. Inventábamos historias, jugábamos al doctor. No sentíamos vergüenza hasta que nos encontraban en alguna posición sospechosa. ¿Sucedió realmente? Pudo suceder. Sobre mi cama cucheta habíamos colgado un poster enmarcado del castillo de Disney. En el escritorio crecía una pequeña planta que hacía lo que podía en una maceta de barro. Le decíamos: la plantita. Tal vez fue lo primero que cuidé. A su lado, pusimos un televisor, que se cuidaba solo. Por la noche, cuando mis amigos se quedaban a dormir, veíamos películas eróticas. Un día encontramos una que se trataba de un extraterrestre que tenía algún tipo de misión maligna y adoptaba cuerpo de hombre tanto como de mujer. Se pasaba toda la película transformándose de uno en otro. Recuerdo mi confusión, física, libidinal. Tal vez fue la primera vez que reconocí la atracción por un cuerpo desnudo masculino, aparentemente masculino, ese extraterrestre de ficción con un cuerpo terrestre muy real, escultórico, sentado sobre una escalera, con una pierna plegada que le cubría esa desprolijidad que yo todavía no estaba preparado para ver.

Deja un comentario